こんにちは。

3D歯科 です。

前回はTRIOS Coreなど、高価格帯の口腔内スキャナーブランドから

次々に手頃な価格のスキャナーが登場していることについて紹介しました。

digitaldentistry.hatenablog.com

今回は、口腔内スキャナーで製作したクラウンの咬合が高く調整量が多すぎる・・・

そのような悩みを持たれている先生や、受け取ったデータのバイトが明らかにずれている

そんな悩みを持つ技工士さんへおすすめなBite-Finderソフトウェアについて紹介します。

よろしくお願いします。

Bite-Finder

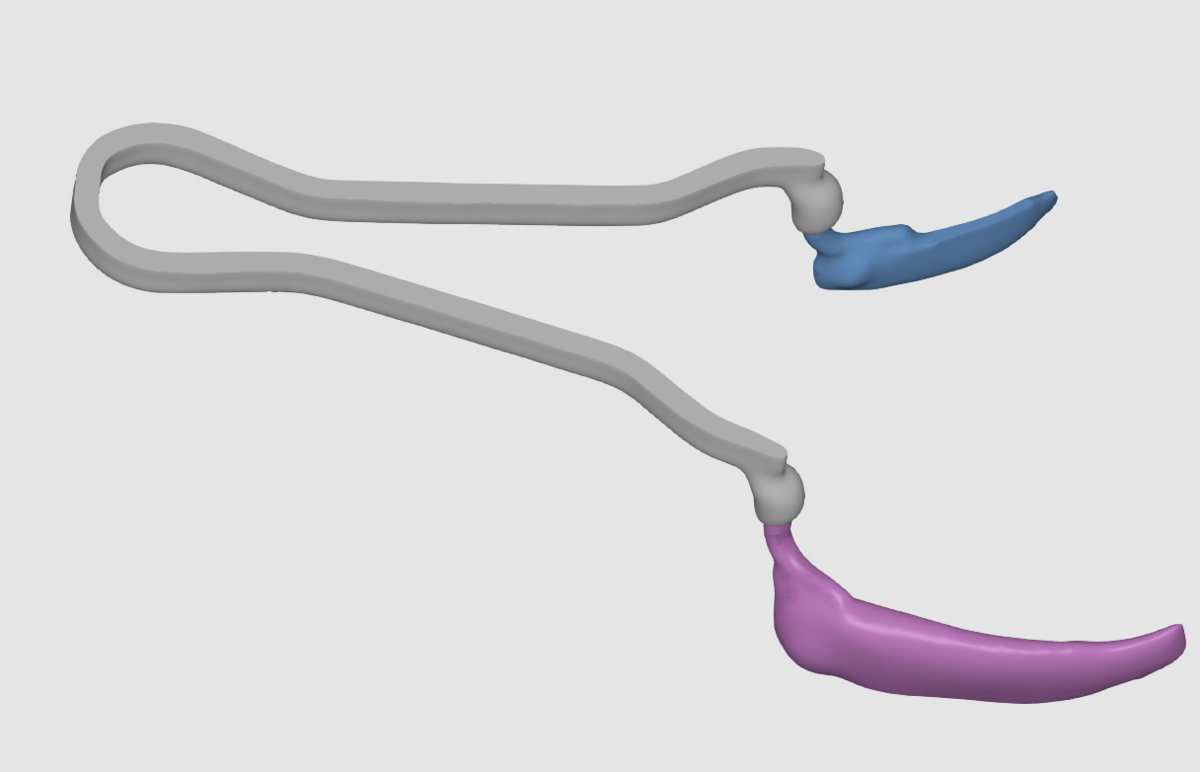

Bite-Finderとは、簡単に言うと口腔内スキャナーでのバイトスキャンがずれた場合に

AIを活用して正しいと思われる上下の咬合状態にバイトを自動修正してくれるというツールです。

2023年のIDSにて発表されたように記憶していますが

ちょっぴり値段設定が強気であることもあり、あまり大きな話題になっていなかったように思います。

またユーザーインターフェースもあまり洗練された感じでなく昔のWindowsソフトの見た目、

現状でもMacでは使用できずWindows限定のソフトとなっています。

(Mac版を出して!というと社内でも考えています、取り組み中!と言っていたので

もしかすると将来にMac版もリリースされるかもしれません。)

ソフトとしてはインストールしてネットに繋いで使用するもので、

BlueSkyPlanのような感じでしょうか。

せっかくならDentbirdのようにChromeで動くソフトにして欲しかった・・・

などと、つっこみどころがいくつかあるサービスでした。

価格設定とプランの変更

このサービスも何度か価格設定を変更しているようです。

初めはプリペイド形式で、1症例10ドルくらい(個人的には高い!と思いました)

だったと思いますが、そこにサブスクが導入され、月に10件くらい行うと

1症例あたりの価格は抑えられる、というものです。

しかしサブスクであまり使用しない時にも課金されるのはちょっと・・・

と思ってデモだけ試していて様子を見ていたところ、

Fast biteとSlow biteという考え方が導入され、使いやすく進化しました。

Fastバイトとはサブスクプランにより例えば10ケースまでは45秒ほどで

バイト修正を行ってくれるものです。

その後にはSlowバイトと言って最大で丸一日待たされたのちに

無制限にバイトファインダーのサービスを利用できるというものです。

これはなかなかに強力なプラン設定だと思います。

月に8000円くらいのちょっと高めのサブスクですが、

例えば何十本も何百本もCADクラウンを製作する医院や技工所の場合、

バイトが不正確で修正をしていた時間がなくなると思うといい投資ではないかと思います。

ちなみに、現在のところでは複数台のPCで同時起動ができ並列処理できるとのことでした。

(開発の方に質問して確認しました)

Medit AppにBite-Finderが登場

さて、今回このサービスを紹介したきっかけですが

Medit LinkのパートナーアプリにBite-Finderが追加されました。

これによりMedit Linkから直接Bite-Finderを起動でき、

はじめの10症例がFastバイト、それ以後はSlowバイトで処理されるようになったようです。

この辺りのプラン内容や細かい条件は変更されていく恐れもあるので

ぜひ登録前に再度確認をお勧めします。

まずは無料のお試しが数回できますので、ぜひ時間があれば自分の口腔内データなどで

試してみると、思っているよりもクオリティが高く、いわゆるバイトの採得ミスを

模型を作って手でマウントし直す、というような面倒な手間を減らせて便利です。

まとめ

歯科でもますます多くのAIを活用したアプリやサービスが発表されています。

しかし歯科以外の世界に目を向けると、「絵が描ける」程度だったAIが

今ではPDFを読み込んでまとめてくれたり、レポートを数秒で仕上げたり

プレゼン資料やグラフ、コードを書いたりアプリを作ったり・・・

叩き台となるデータや仕事はAIが簡単に製作してくれるようになりました。

ソフトバンク系の回線を使用すればAI検索の雄、perplexityの有料版が1年間使用できる

面白いニュースも出てきました。

ぜひ日常生活をAIで効率化し、患者さんとの時間や自分の好きな仕事に

集中できる時間を確保できるように工夫してみましょう。

ここでひとつ告知をさせていただきます。

SHINING3D Dentalと協力させていただいてDoctorbookでAoralscan3を義歯ケースで使用する内容をお話しさせていただきます。

ウェビナー自体は収録したものですが、20:30ごろからライブの質疑応答の時間があります。

Doctorbookのアカウントがある方でしたら無料でご覧いただけますので、

もしお時間がありましたら7/3水曜のよる、ご覧いただけると嬉しいです。

今回の内容は以上になります。

長い文章でしたが最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

3D歯科 では、毎週木曜日にデジタルを利用した臨床のアイディアを

少しずつ更新していきます。

↑こちらでも不定期に動画付きのデータを更新しています。

よろしければ見ていただけると嬉しいです。